“石旮旮”里有宝藏

——文山推进喀斯特岩溶山区林下经济发展的实践路径

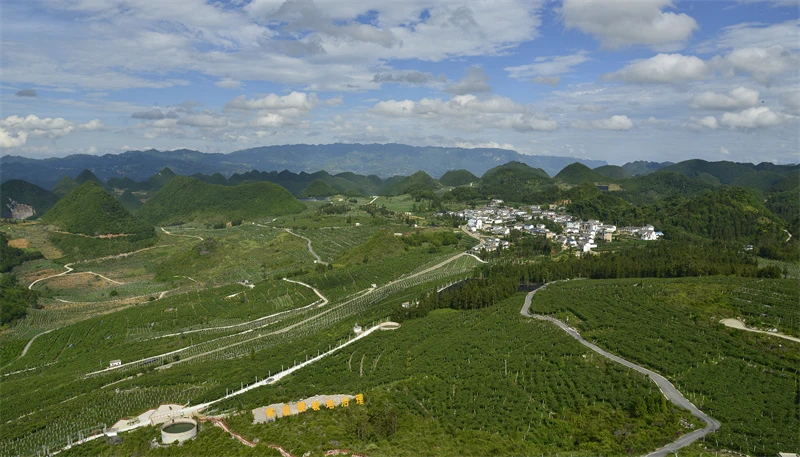

文山壮族苗族自治州属滇东南岩溶山区,是喀斯特地貌最典型的地区,山区和半山区占国土总面积的97%。近年来,文山州因地制宜,努力探索喀斯特地貌地区推进林下产业和经济发展新路子。

强化工作责任,健全机制“压担子”

把林草产业发展成效纳入各县(市)林长制考核重要内容,加大林草产业推进情况调度、评估、督查力度,压实林草产业发展工作责任。2024年,文山州林下种植面积达50.91万亩,林下养殖利用林地面积约37.21亩,建成国家级森林康养基地9个、森林康养人家7个,林下经济总产值达70.85亿元。

坚持因地制宜,各方合力“探路子”

充分考虑资源基础、自然条件和环境承载力等因素,引导各县(市)发展独具特色的林下经济,打造以林药、林禽、林畜、林菌、林花、林饮料、林下产品培植加工、林下休闲为主体的“八大经济”发展格局。广南六郎城以“国家级森林康养基地”为依托,发展“旅游+”“康养+”产业,大力培育六郎城·仙草秘境康养项目,打造集“度假、体验、文化创意、特色医药、养老、城市邻里”于一体的石斛康养旅游小镇,发展涵盖石斛养生、田园观光、悬崖酒店等为一体的林文旅全业态。2024年接待游客69.62万人次,综合性收入2197余万元。

突出科技支撑,州院合作“搭台子”

与西南林业大学、云南省林业和草原科学院签订战略合作框架协议,成立省林科院文山分院,与云南省农业科学院联合成立首家云南省林下经济研究院(广南)。建有专家工作站3个、研发中心2个,整合浙江大学、北京林业大学、云南大学、西南林业大学等科研院所资源,全面开展技术服务指导和生产技术培训,为推动文山州林下经济和产业发展提供强有力的智力支撑。广南六郎城与南京农业大学铁皮石斛研究方向专家组签订合作框架协议,建立专家院士工作站,研发石斛系列产品,提升产品附加值。研发出石斛花茶、鲜汁、面膜、铁皮西枫斗等涵盖美食、护肤、养生系列石斛衍生产品50余个,订单生产、统一销售,2024年实现营业收入1200余万元。

创新管理机制,提高质量“创牌子”

组建林下经济标准制定工作组,联合制定林下经济标准化生产技术规程,加强种苗培育、病虫害防治、生产种植、加工包装等全过程全链条管理。制定印发林下三七种植林地利用管理办法,探索建立林下经济产品质量分级、产地准出和市场准入制度,将林下经济产品纳入追溯范围。实施林下经济品牌振兴计划,统一品牌包装、统一产品标识、统一质量标准、统一宣传口径,强化品牌运营,着力扩大文山林下经济品牌影响力,逐步形成了一批有实力、懂技术、善经营的林下种植养殖大户,培育了一批竞争力强、带动面广的龙头企业、合作社和新型经营主体,逐步形成产销“一条龙”的产业化经营体系。

紧扣促农增收,健全机制“强里子”

按照依法、自愿、有偿原则,与林农签订土地流转协议,明确租用年限,按照租金逐年递增的方式,确保土地流转农户持续增收。推行“龙头企业+农户”“合作社+农户”等模式,以土地、资金、技术等资源量化入股,农户年终参与分红。明确基地经营主体,优先考虑选用脱贫群众到基地劳动务工,促进当地脱贫户变为产业工人,获得长期性工资收入。目前,文山州发展林下经济企业28个、专业合作社42个、大户254个,从事林下经济的农民达22.34万人。广南六郎城通过走“公司+合作社+基地+农户”有机结合的新路子,流转林地1219亩,建成达产驯化基地45余亩,吸收社员1150户,直接或间接带动就业410人,实现户均增收3万元以上。